中学校の理科教育を38年間続け、現在は岡山市の北東部にある環太平洋大学で教鞭をとっています。

小学校の先生を目指す学生に理科の不思議さ、楽しさを伝え、小学生達が理科や自然を好きになる授業をして欲しいと願っています。

観察・実験を取り入れて、理科の授業場面を想定しながら講義を展開するように心がけています。

「実感をともなう理解」という学習指導要領のねらいを実現するために、努力を続けております。そのきっかけともなった41年間飼い続けているゾウリムシをテーマに、ゾウリムシを好きになってもらいたいという思いも込めてページを構成いたしました。どうぞご覧ください。

平 松 茂

ゾウリムシのふしぎ

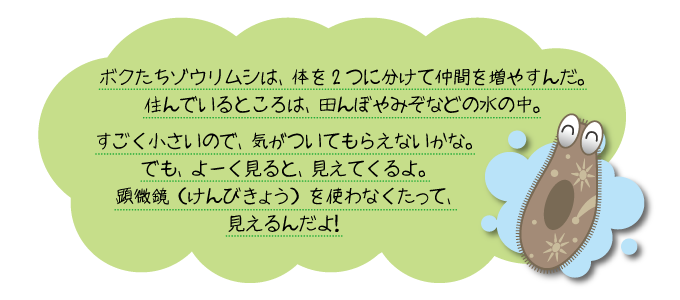

そのまま見る(肉眼でかんさつ)

ゾウリムシが見えるかな。

水がにごっているように見えるけど、この小さな点、もやもやした点のように見えるのがゾウリムシです。

この入れ物の中は何万匹もの仲間がいます。

ルーペで見る

ゾウリムシが見えるかな?わかるかな?

よーく見ると、くるくる回りながら行ったり来たりしているのが分かります。体の長さは、およそ0.2mmです。

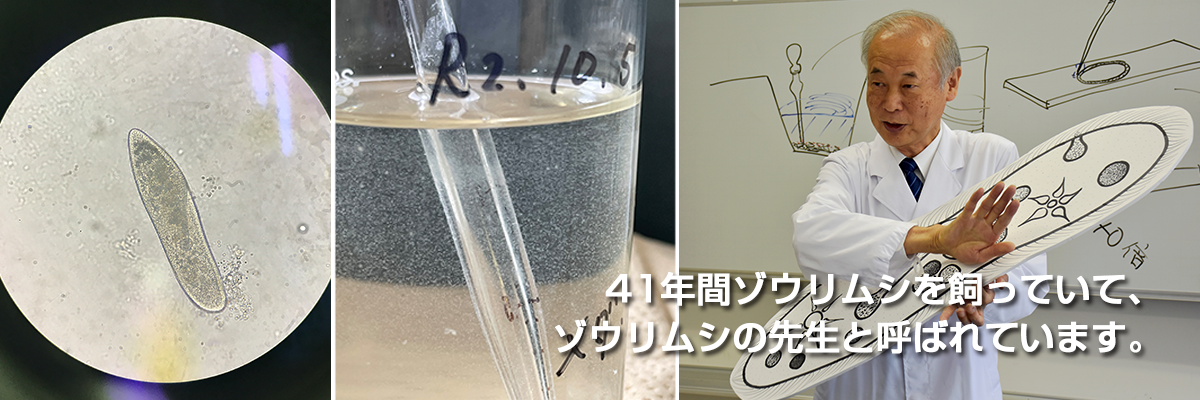

双眼実体顕微鏡(そうがんじったいけんびきょう)で見る

白く細長く見えるのがゾウリムシ。ゾウリムシをシャーレに入れて、下に黒い紙をおいて観察しました。双眼実体顕微鏡での観察では、からだの仕組みを見ることはできません。とっても小さい生き物です。それぞれがばらばらにちがう方向に動いています。衝突(しょうとつ)しないのかな。

人間は、およそ60兆個(ちょうこ)の細胞(さいぼう)でできているんだけれど、ゾウリムシは、たったひとつの細胞(さいぼう)からできています。だから「単細胞(たんさいぼう)生物」とよばれています。

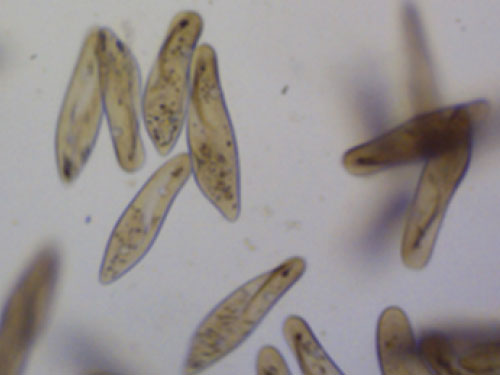

顕微鏡(けんびきょう)で見る ×100倍

100倍の顕微鏡(けんびきょう)で見ると、からだがすけていることが分かります。からだの中に生きるためのしくみがあるようです。

顕微鏡(けんびきょう)で見る ×400倍

体のつくりが分かるかな?

口もあるし、肛門もあります。いらない水分はおしっこのように外へ出すし、バクテリアを食べて栄養をとった残りは、うんちみたいに体の外へ出します。

※バクテリアってなぁに?

細菌(さいきん)のことで、目に見えないくらいとても小さな生き物です。水の中や土の中だけでなく、あらゆる場所にいます。病気を引き起こさせる細菌(さいきん)、人間の役に立つ細菌(さいきん)など、いろいろな種類があります。

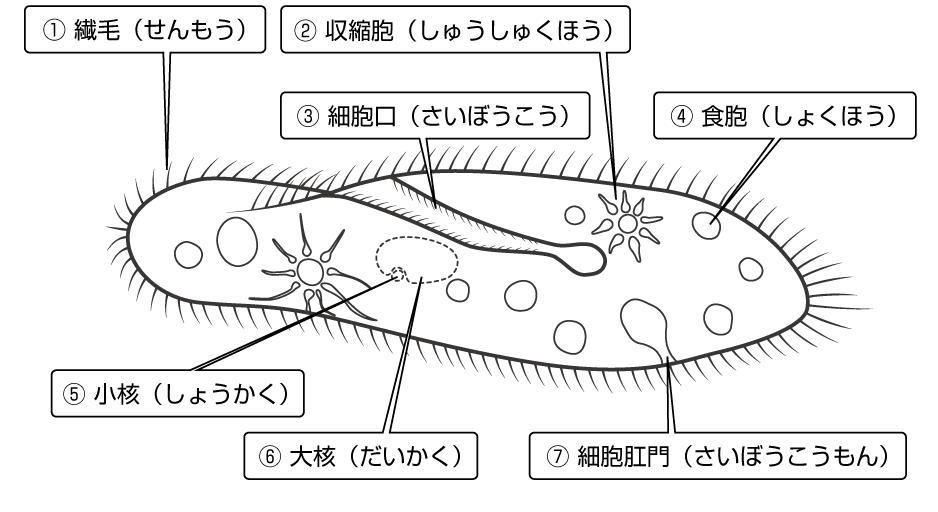

図で見るゾウリムシのからだのつくり

- 繊毛(せんもう)

体の表面に毛がたくさん生えていて、これをボートのオールのように動かして泳ぐんだ。ぜんぶで1万本もあるんだよ。どうやって動かすのかな? - 収縮胞(しゅうしゅくほう)

いらなくなったものを水といっしょに、体の外に出すしくみ。おしっこみたいだね。 - 細胞口(さいぼうこう)

ゾウリムシの口だよ。バクテリアをたべるところ。繊毛(せんもう)が生えていて、食べ物をからだの中に動かしていくんだよ。 - 食胞(しょくほう)

③の口からたべたバクテリアは、口の奥でまるい食胞になって体の中をまわるんだ。そのときようぶんをとるんだよ。胃(い)とか腸(ちょう)のはたらきをするよ。 - 小核(しょうかく)

体が2つに分かれるときはたらくしくみだよ。 - 大核(だいかく)

生きていくためのめいれいを出すしくみだよ。 - 細胞肛門(さいぼうこうもん)

40分ぐらいで体の中を回った食胞の中みはここから体の外へすてられるんだ。うんちみたいだね。

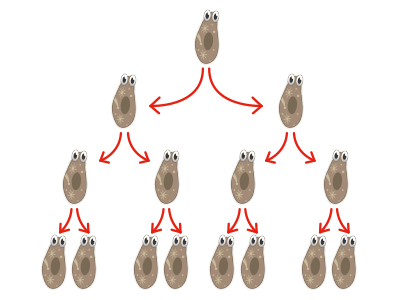

ゾウリムシの細胞分裂(さいぼうぶんれつ)

ゾウリムシは、一つの細胞(さいぼう)でできています。仲間を増やすときは2つに分かれるます。このことを細胞分裂(さいぼうぶんれつ)といいます。50回も分裂(ぶんれつ)すると、仲間の数は、およそ1000兆個(ちょうこ)になります。

- 時間をかけて、体のつくりを二つに作る

- くびれができる

- 二つに分れる

- 別々のゾウリムシとして生きていく

細胞分裂中(さいぼうぶんれつちゅう)のゾウリムシ

くびれができたゾウリムシ